日産の電気自動車(以下EV)であるLEAFの長距離(中距離?)走行実験に挑戦した。

実験といっても、要はレンタカーを借りてのドライブ。そう、今やEVはにレンタカー屋で普通に借りて、好きなところに走って行けるのだ。買おうと思えば普通に購入できる。EVは実用段階に入っているのだ。

この企画、自転車仲間でいつも行ないが善い方がLEAFの一日無料レンタル権を獲得した為に実現したのだ。誘って頂き感謝。

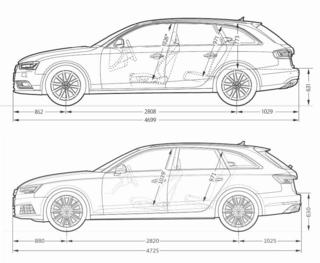

当日、川崎某所の日産レンタカーに車のピックアップに向かうと、そこには2台もLEAFが置いてあり、出発前からビックリさせられる。実車は初めて観たのだが、LEAFを間近で見ると写真で見るより大きく、TIIDAと同サイズかと思いきや一回り大きい。室内もかなりゆったりしていて質感も高い。

いざ出発。

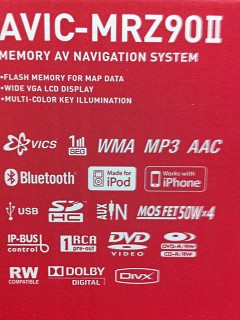

キーレスイグニションは最近では驚かないが、STARTボタンを押してもエンジン音が一切聞こえないのはプリウスで何度か経験したものの、依然新鮮である。ナビの起動音がピロロロ~ンとが鳴ることが、走行準備ができたことを知る唯一の音だ。その音のせいか、LEAFをスタートさせるのはまるでパソコンを起動しているような気分になる。

EVの特別なレクチャーもなく、早々に見送られて出発する。エンジン音が聞こえないぶん車の状態を頭で考えねばならず、家の車では無意識にできている所作(ブレーキを踏みながらシフトをPからDに入れて、パーキングブレーキを・・・)を意識しながら、つい慎重になってしまう。これは最後まで慣れなかった。

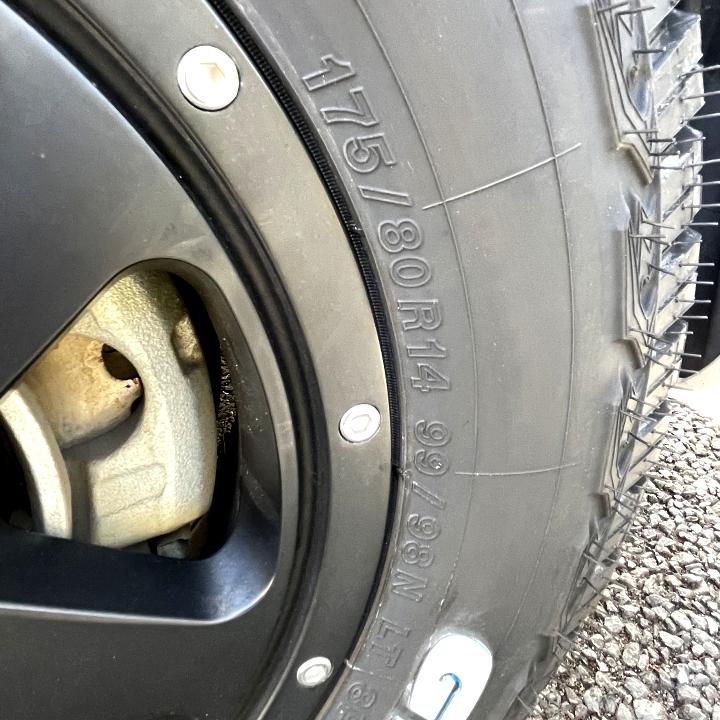

静けさの中、スーッと発進して加速していく感覚、加速とともにモーターが発するキーンという小さな金属音のピッチが高くなっていくサウンドはどこか新幹線を彷彿させる。静かであるのは確かであるが全く無音というわけではなく、ゴロゴロゴーというタイヤの接地音は静かなだけに目立つ。相対的にロードノイズが高いわけではないが、静粛性の高いタイヤの選択がポイントになる。ちなみに履いていたタイヤはブリジストンのECOPIAだった。ただ、我が家のPOLOの静粛性を再認識したのも確かだ。

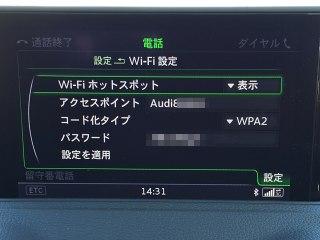

メーターパネルとカーナビで表示される「電費情報・電力消費計」はEVならではの情報だ。モーター、エアコン、(その他)電装品に分かれて電力消費がモニタリングできるようになっている。もちろん表記は「燃」費じゃなくて「電」費である。航続可能距離が現在のバッテリー残量で走行できる距離を表し、いわば燃料計の役割を果たす。%表示のバッテリーメーターが本来の燃料計だと思うのだが、バッテリー残量と走行距離との関係がピンとこないので、つい航続可能距離をアテにしてしまうのだ。アクセルワークでこの数字は大きく変動するため、結局最後までこの数字の変化に一喜一憂しながら走ることになった。

アクセルを踏んでいるとエネルギーを消費するが、いわゆるエンジンブレーキ...回生ブレーキが掛ってバッテリーにはエネルギーが蓄積される。長い下り坂をアクセルオフで下っていくと、どんどんバッテリーは充電され、その結果航続可能距離は増えていくのだ。場合によっては当初の充電量以上に充電される場面もある。走っているのに"燃料"が増えていく、エンジンカーでは決して経験できないEVならではの現象を体感できるのだ。一方、登り坂で加速しようものならエンジン車の燃費悪化以上の感覚でバッテリー残量は一気に減っていく。このバッテリー残量の増減と、後述する数少ない充電ステーションのロケーションを計算しつつ行程をきちんと考えて走らないと、ガス欠ならぬ「電」欠を起こす可能性があるのだ。

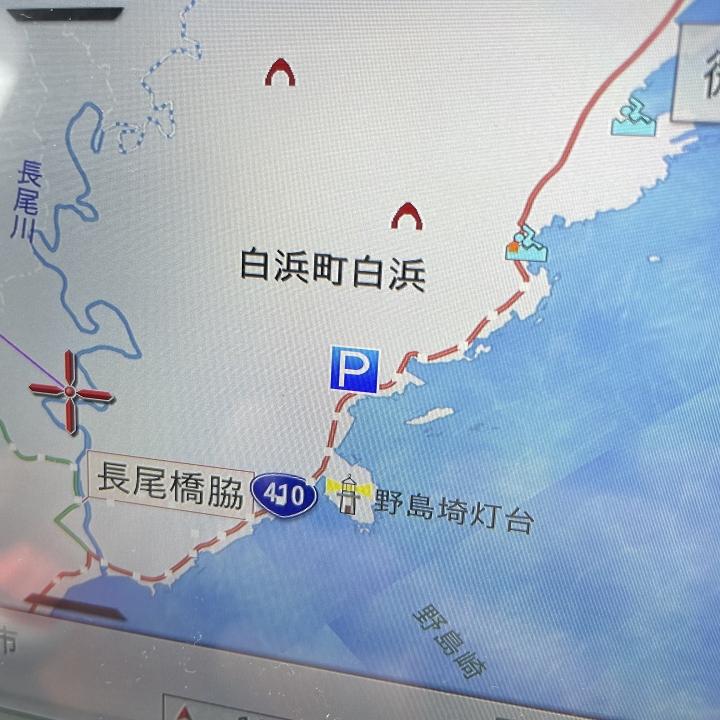

レンタカー屋出発時の航続可能距離は160Km弱。おそらく100%充電状態だと思われる。青葉インターから東名高速に乗り、静岡方面を目指す。東名高速にはいくつかのサービスエリアには急速充電ステーションが設置されていてEVフレンドリな高速なので、東名高速をドライブ先に選んだのだ。話によると関越道などにはまだ一ヶ所も設置されていないらしい。

4名乗車、エアコンは弱冷房、80~100Km/hの巡航で、最初に辿り着いたのが足柄サービスエリア(SA)だ。このSAには充電ステーションが設置されているのだ。この時点での残・航続可能距離は30Km弱。130Km走行分のエネルギーを消費したことになる。エネルギー補給にはちょうどいいタイミングだ。

充電ステーションの場所がわかり近づいてみて目を疑った...なんと既に先客のLEAFが充電の最中ではないか!高速のサービスエリアでEVの充電を行う人が我々以外にいることなど想像すらしていなかったのでビックリ。EV、意外と流行っているのね。ステーションは1台分しか設置されていないので、先客が終わるのを待つしかないのだ。

待つとはいえ、自車の充電を開始しないことにはのんびりコーヒーも飲めないということで車の周りでソワソワしていると、先客のオーナーさん登場。なんでも正真正銘のオーナーさんで、買ってから3000Kmで初めての長距離走行だそうだ。これまで怖くて遠出はできなかったのだが意を決してのチャレンジだそうだ。千葉を出発して海老名で一回充電、そして足柄で二回目の充電と、小刻みに充電を行いながら南下しているとのこと。なかなか充電が終わらず、本人も待ちくたびれている様子。どうやらLEAFで設定できる80%と100%の2種類の急速充電量のうち100%の充電モードを選択しているようで、充電完了まで1時間近くかかるようだ。もう一方の80%充電モードに比べると、過充電防止のために最後の20%は微弱充電を行うようで、20%の差のために充電完了時間は2倍に延びるのだ。

足柄SAでの出来事はまだ終わらない。なんと3台目のLEAF登場!こちらは我々と同じくレンタカーだ。自分たちの前に既に1台充電待ちがいると知って、奥さまは途方に暮れながら屋内に入っていった。旦那さんは車で待機。EVの充電風景でさえも珍しい上に、3台ものLEAFの待ち行列はサービスエリアで休憩を取る人々に大注目で、ひっきりなしに人が観察に来ては、写メに収めていっていた。

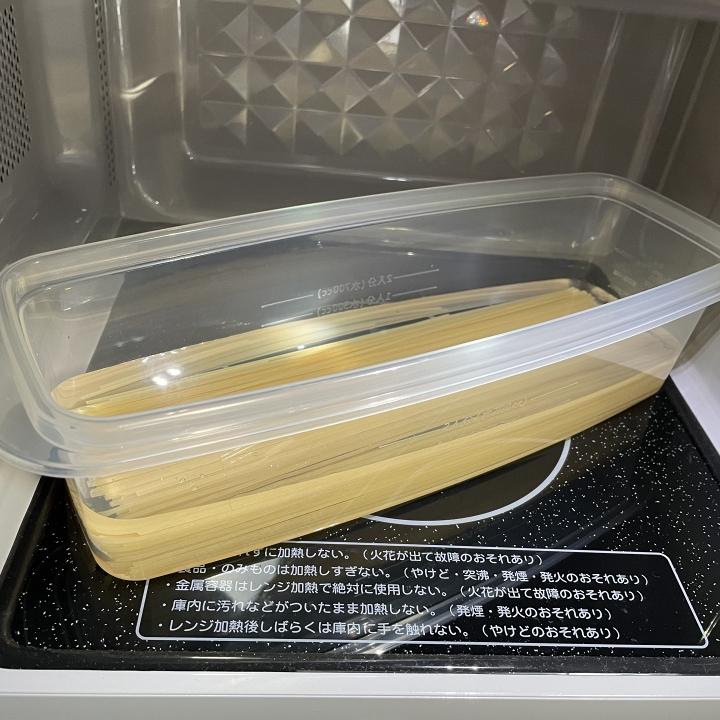

しばらくLEAF談義しているうちに1台目の充電が完了し、お互い健闘を祈りながら(?)先に出発していった。我々のLEAFを充電スポットに滑り込ませ、簡単な操作でLEAFの鼻部分にある給電口に充電ホース差し込んで充電を開始させる。(充電操作についてはこちら参照)サービスエリアに入ってきてからここまでの間、約30分経過。やっと充電開始である。

これでゆっくりコーヒーが飲めるとスターバックスで作戦会議をしているのもつかの間、充電完了のメールが届く。この通知システムは便利だ。前の人が満充電に1時間弱も掛ったことを聞いていたので同様の待ち時間を無意識に覚悟していていたのだが、80%充電モードでは確かに約半分の時間、約30分で充電が完了した。

車に戻って充電ホースを次の方にお渡しして、我々も先を急ぐ。結局1時間ちかくSAにいたことになる。充電により航続可能距離は120Km弱まで回復していた。

当初は静岡、焼津あたりまで足を延ばすつもりで意気揚々だったが、足柄での充電に1時間以上掛ってしまったことですっかり弱気になってしまった我々。実際このペースで1~2時間走るごとに充電の為30分止まるというパターンを繰り返すと復路を考えてあまり冒険はできない。我々自身の昼食も考えて、清水インターで降りて清水港に向かうことにしたのだ。

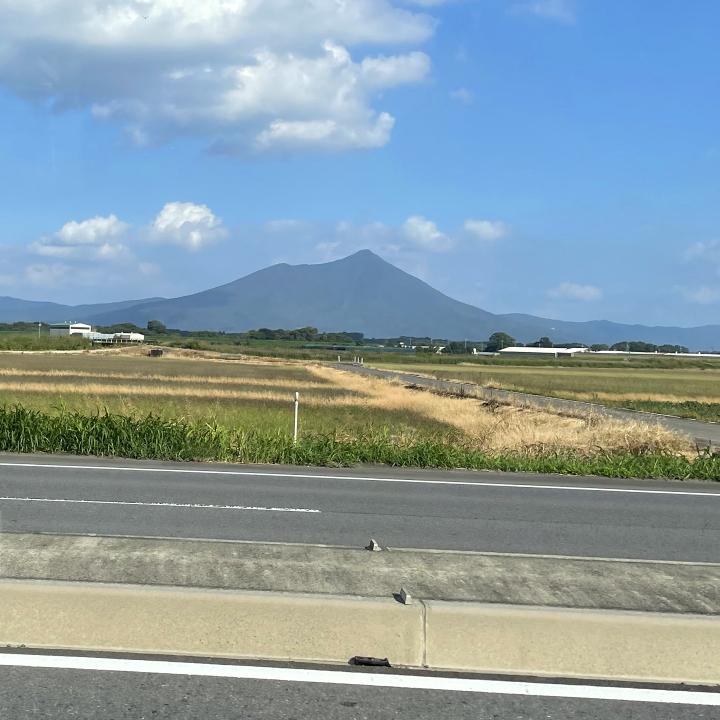

東名は富士五胡周辺を頂点にして足柄以西は静岡に向かってゆるやかな下りが続くため、流れに任せて巡航しているとエネルギー消費は軽微である。減速の際には回生ブレーキが利いて充電が働く。結果、一時は航続可能距離が130Kmと足柄SAを出発した時よりも上昇するというEVならではの状況も体験できた。その後混雑や一般道走行を経て、60Km程度の残走行距離を残して清水港に到着した。

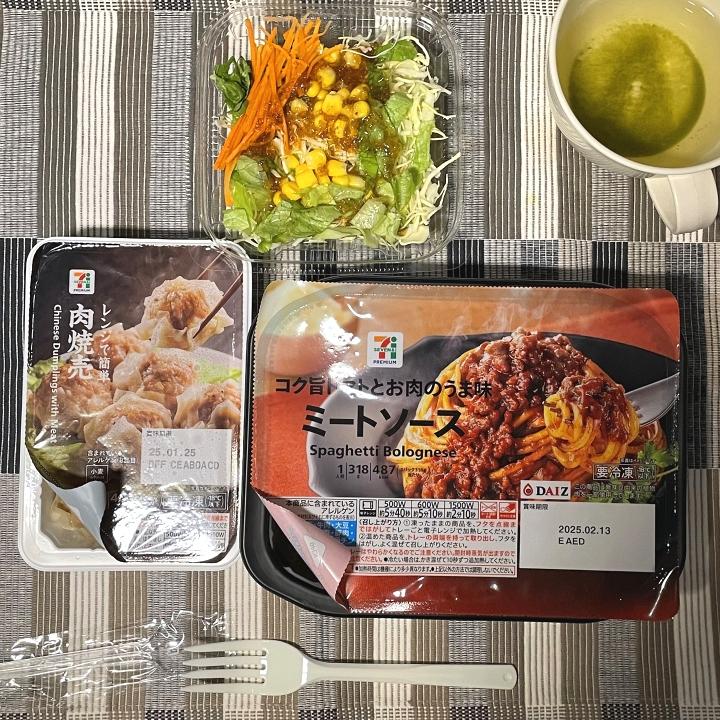

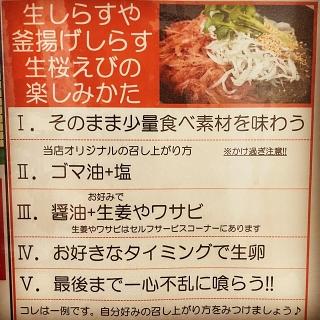

清水魚市場 河岸の市にある「みやもと」で食べたジャンボ天丼は我々のエネルギーを150%まで過充電するくらいの量だった。皆で食べた桜エビの搔きアゲが美味だった。

食後、駐車場に戻ると両脇をハイブリッド車に固められていたのが愉快な光景だった。CR-ZにプリウスとLEAF...あとインサイトが止まっていれば次世代車の揃い踏みだったのに残念。

人間が満腹になったところで車も充電せねばということで、三保の松原経由で日産プリンス中吉田店に向かう。日産はディーラーに充電設備を設置していてオーナーはタダ、レンタカーは500円でEVの充電を行っている。ディーラにーよって設置している充電設備に差があるので急速充電設備があるディーラーを選んで行程を考えるといいだろう。

店内でGT-RやZを眺めながら30分ほど暇をつぶし、充電完了を終えると時間は既に15:00を回っていた。帰りは箱根の峠に挑戦してみようと計画していたものの、返却時間を考えるとまっすぐ帰った方がいいという結論に達した。清水インターから東名で帰途についた。約30Kmの残量を残して入庫。80%充電をお願いして、出発時は約120Km弱だったと記憶している。

復路も足柄SAで再度充電。往路は足柄~清水間は下り基調だったので上りはその逆だ。さらに少しペースアップして100~110Km/hで巡航した結果、足柄SAに入った時には残走行距離は20Km程度だった。後半は少しヒヤヒヤしながらSAに滑り込んだ。

足柄での充電はこれまでよりさらに早く、20分程度で80%満充電に到達した。残量が少ないほど充電がより急速に行われる傾向があるようだ。SAを出発後、厚木インターから横浜インターまで渋滞に巻き込まれたものの、下り基調で充電も進み、余裕を持って川崎に帰着した。レンタカー店に到着時にはまだ50Km近い残距離容量を残していた。

充電ステーションの在り処と区間距離を考えながら行程を考える計画性のある旅。

電池容量を気にしながら走る、ラリーやエコランのようなドライブの楽しさ。

エコを意識したアクセルワークにより、走っていながら電池容量が増えていくという新鮮さ。

久しぶりに運転そのものを楽しむドライブに出掛けた気がする。

車としての出来は普通の車と遜色なく、上品かつダイレクトな加速感と静粛性はやはり特筆ものだった。

300万円台の車らしい、近未来的な高級感が漂う広い空間も快適だった。

一方で実用性という観点でLEAFを評価すると、現時点ではまだまだ実用的とは言い難いことを体感した。"満タン"での走行距離が短いのは確かであるが、本記事の大半を費やしたように最大の課題は電気自動車の普及に必要なインフラの未整備である。なんといっても充電設備が少ない。設置場所も、一箇所あたりの台数も少ない。そして街中では急速充電設備を備えた施設が少ない。官公庁にも設置されているそうだが、肝心の週末は"閉店"しているそうだ。ディーラーなどが閉店している夜間の充電スポットはなおさらだろう。

心配性の人には、現時点でのEVは精神衛生上あまりお勧めできない乗り物だ。

EVの普及度に対してインフラがついていけないと、この日足柄SAで起きたような充電待ち行列がいたるところで頻発するだろう。3台程度であればまだマシで、10台20台並ぶようになるのは想像したくない。トイレ行列に取って代わるサービスエリアの名物風景になりかねない。そんな充電待ちにSAで1時間も2時間も時間を潰さざる負えないとなると一日の大半をサービスエリアで過ごすことになる。もし無理して走って電欠になって、JAFを呼んでも今はどうにも対処できないのではなかろうか。旅先で車が壊れた時に修理ができる工場が見つかるだろうか。そういうことを考え出すと、よっぽど計画的に施設調査を行った上で行程計画を立てないと、とても遠出などできない。ぶらっとアテもなくドライブ、はチャレンジだ。

とにかくインフラの本格的な整備が今でさえ急務であると感じる。

LEAF対プリウス。つい比較したくなる。ガジェット的面白さはLEAFが断然上だと思う。先進性もしかり。一方、実用性を取るとプリウスが圧勝。ハイブリッドは現実解だなと感じる。ある意味日産とトヨタの特徴が良く出ている2台だと思う。ただこの2台は決して比較してはいけないのだと思う。コンセプトが違う車に優劣をつけるのはやめよう。

社会実験を楽しむ。不便を楽しむ。運転を楽しむ。苦労しているところが注目度抜群。

ガソリン車の登場当初も、似たような不便を楽しみながらドライブしていただろうなと思った。

EVは実用的になっていない今だからこそ乗ってみて楽しむ価値があるかもしれない。

EVのドライブは楽しい。

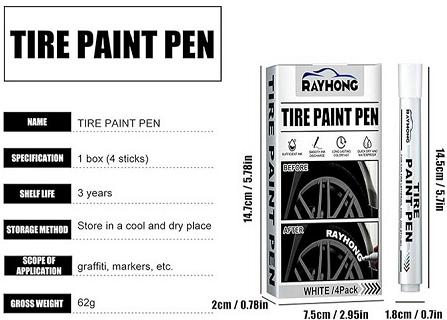

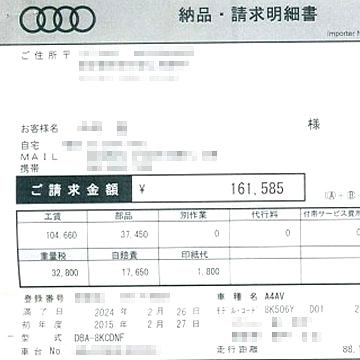

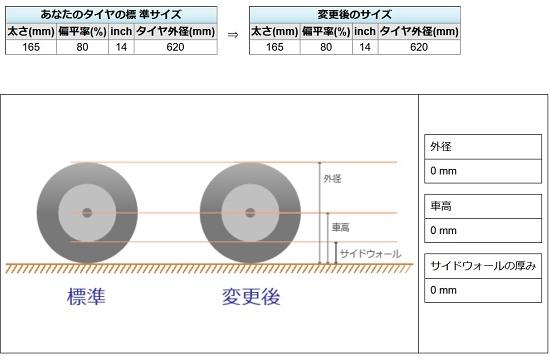

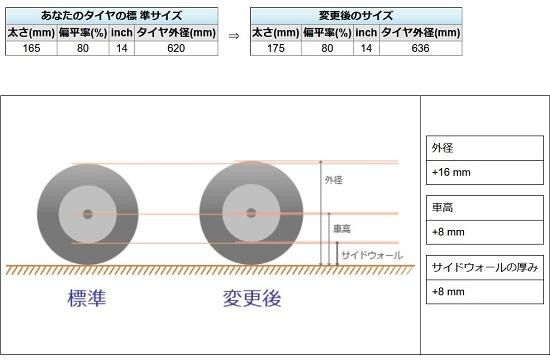

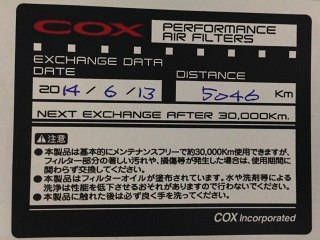

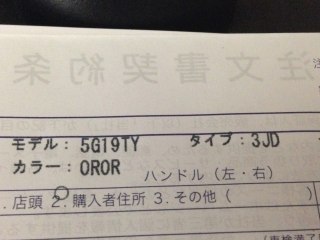

次のタイヤはブリジストンと決めていたものの、突然やってきた選択にPOTENZAかREGNOで迷ったもののREGNOをチョイス。P7でちょっと気になっていたロードノイズを抑えるために運動性能より乗り心地を優先した選択とした。245/40/R18とサイズは変わらず。

次のタイヤはブリジストンと決めていたものの、突然やってきた選択にPOTENZAかREGNOで迷ったもののREGNOをチョイス。P7でちょっと気になっていたロードノイズを抑えるために運動性能より乗り心地を優先した選択とした。245/40/R18とサイズは変わらず。

最近のコメント

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む