この本、読破してから記事にしようと最初は思ったが、最後まで到達するのに時間がかかりそうなので先に紹介することにした。

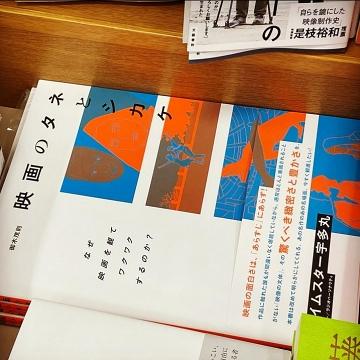

自転車仲間で映画カメラマンであるミキさん(親しみを込めていつもの呼び方を許せ)が本を出した。

あらすじでも俳優の演技でもなく、撮影演出という視点で映画を斬る解説本。「ジュラシックパーク」「フレンチコネクション」「ラ・ラ・ランド」など取り上げている映画も皆が知っているものばかりで私のような素人にも取っつきやすい。そして取っつきやすいが、どんどん解説に引き込まれるのである。娯楽本として一気に読み流す目論見はいい意味で裏切られ、すっかり勉強モード(=読み進んでは前に戻り復習)で読んでいる。よって冒頭に書いたように読破するのに時間がかかりそうなのだ。しばらく楽しめそう。

如何に自分が普段映像の細部を意識せず映画を観ているか、しかしその作り手の細かい映像演出があるから(おそらく)サブリミナル的にきちんと映像に引き込んでくれている(ので心配せずに純粋に映画を楽しんでいいんだ)と気づかせる本だと思った。

しかしだ、この本で紹介されているシーンは映画ごとにほんの数シーンずつだったりする。全編にわたって細かい映像演出がなされている映画って手間が掛かってるねホント。チケット代が割安に思えてくる。

なお、図解が面白いのと行ったり来たりして全容を掴んでいくのが面白いので個人的にはKindle版より単行本の方がお薦め。

最近のコメント

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む