4/28現在、諸事情により当方のフェイスブック・インスタグラム・ユーチューブを公開停止にしています。

フェイスブックのメッセンジャー並びに他のSNSは引き続き利用可能です。

よろしくお願いします。

Internet (web etc.)アーカイブ

カテゴリ:

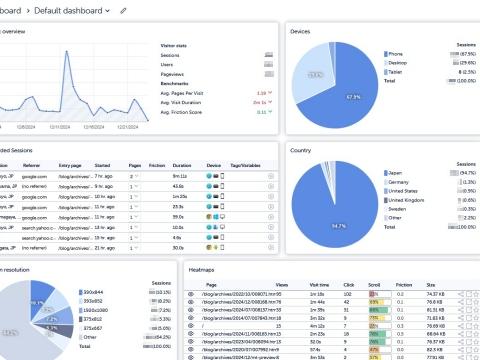

当サイトは昨年からmouseflowというツールによるサイトのアクセス解析を行っている。結果を眺めていると納得な点もあれば意外な発見もあったりと面白い。

今年の特徴としては:- 年初にG|Translateのサイト翻訳widgetを導入して多言語化を行ない、NV200キャンピングカー関連の投稿を中心に海外コミュニティに発信も行ったせいか海外アクセスが上がった(20%)ようだ。

- 幾つかの記事はgoogleやyahoo等の検索エンジン経由のアクセスが増えた。有益な情報はアクセスを集め、検索エンジン(上位)に取り上げられてさらにアクセスを得るというスパイラルを実感。

- アクセス端末は相変わらず60-70%がスマホから。4年前にレスポンシブUIを導入しておいて良かった。(個人的には1024*748以上で見てほしいが)

- サイト滞在時間は短い。所望のコンテンツを提供できていないのか導線がわかりづらいのか。ただボキャ貧が書く記事の限界かも。

ログを眺めていると意外な記事が人気で頻繁にアクセスされていることがわかって興味深い。新規投稿記事が短期的にアクセスを集めることは想定内であるが、自身も忘れている昔の記事が今でも安定的にアクセスされていることがわかったり、リンク元をたどるとgoogleで検索結果のトップに掲載されているページがあったりと気づきがあって興味深い。

ちなみにこのサイト、biglobeドメイン時代から数えて1997年から27年(記録は1999年から)、atnak.comドメインでは2002年から22年続いている。飽きっぽい性格のわりには続いていることに我ながら感心。

記録を兼ねて当サイトで安定的にアクセスされている人気(?)記事をいくつかリストアップしておく。

- 「NV200 Cruise Control」 http://www.atnak.com/blog/archives/2022/10/008071.html 我が日産NV200に長距離移動を楽にするべく外付けのクルーズコントロールを付けたという紹介記事。ニーズが高いのか、投稿日以降ほぼ毎日アクセスがある。Googleで「NV200 クルーズコントロール」と検索するとトップヒットで表示される。

- 「自作ギャレー(給排水シンク+調理テーブル)パート1 / DIY Galley (water sink+table) part 1」 http://www.atnak.com/blog/archives/2022/02/008051.html 車中泊車に簡易給排水ユニットをDIYしたという記事。昨今の車中泊ブームを反映してニーズが高いのか、検索エンジン経由でアクセスが多い。

- 「車内用に電子レンジ導入」 http://www.atnak.com/blog/archives/2023/12/008115.html 車中泊車に電子レンジを導入したという記事。車中泊を始めて一通り環境整備が整ったのちに利便性を求めると欲しくなるのが電子レンジ。ポタ電で駆動できて狭い車内にフィットする電子レンジの購入記は検討している人の興味を引いている模様。

- 「GPD Pocket1 起動せず」 http://www.atnak.com/blog/archives/2023/04/008094.html クラウドファンディングで買ったUMPCがいきなり起動しなくなったので分解してバッテリー交換を試みた(が失敗したので復旧断念)という記事。オーナーさんが多いかつ同じように故障している方が多いのか2,3日に1度は確実にアクセスがある記事。かわりのサブノートPCを購入したという別記事も続いているのだがそちらはそれほど人気なく、人の不幸を楽しむ人のほうが多いのかも(笑)

- 「Macbook Pro Fix - not Flexgate」 http://www.atnak.com/blog/archives/2020/07/007992.html 同じく情報機器の故障シリーズ、MacbookProの液晶表示が故障したので修理した話。幸いこちらは無事修理に成功。類似現象に見舞われているMacbookユーザーさんが情報を求めてアクセスしているようでMacからのアクセスが多い。こちらも今に至って安定してアクセスがある記事。「Macbook flexgate」でググるとトップページに表示される。もっともflexgateではなかったという記事なのだが。(苦笑)

- 「谷口パン屋」 http://www.atnak.com/blog/archives/2006/01/007445.html 2006年の記事。東京三田にあった美味しい(かつ有名な)パン屋さんの紹介記事。記事投稿時に既に閉店してたにもかかわらず長年のファン(難民)だろうか2024年の現在でも時々GoogleやYahoo!検索経由で記事へのアクセスがある。

- 「ワイヤーロックはいとも簡単に...」 http://www.atnak.com/blog/archives/2014/07/007843.html この記事がなぜアクセスされるのか理由はわからず内容が悪用されているかもと考えると少々気味悪いのであるが、実はサイトで一番"細く長く"安定的にアクセスされている記事である。

本サイトのweblog構築にはMovabletype CMSを使っている。

現システムで2004年7月の記事が最も古い記事として残っているが、システムクラッシュに伴い再インストールを行っているようなので、実際はもっと古くから使っているのかもしれない。(失念した)

そのMovabletypeシステムがVersion8にアップグレードされ、そしてついに「XMLRPC API, Atom Publishing API」、「トラックパックの送受信」、「更新Pingの送信」機能が廃止されてしまった。これら機能はブログがwebの中心的コンテンツだった時代のコミュニケーションツールであったが、確かにスパムが横行しはじめてからは世の中的にはサポートされなくなった。

確かにトラックバックはスパムだらけで事実上機能していないし更新pingを受信するサービスがかなり減っているのは事実であるが、個人ブログが自己発信する手段として有効な手段だっただけに残念だ。ATOMフィード生成は残っているものの配信機能は廃止。RSSフィードは購読者がまだ少なくないと思うので生成機能が廃止にならず一安心だがちょっと中途半端。

遅ればせながら通信費削減のために格安回線追加導入。

旧:au データMAX 5G(データ量無限)

新:au スマホミニプラン5G(データ量~4GBmax/月) + povo(プリペイドデータ+5分以内通話かけ放題)

povoはeSIMで運用して常用回線化。一方保守的なマインドセットなのでメインキャリアは最安契約に変更して残しておく。povoでデータ通信料の最適化と通話プラン加入を図り、少なくとも月2-3000円のコスト削減を期待。

カテゴリ:

Another unexpected improvement (should have imagined, my oversight) was that the extended signal range in new generation access points enables me to reduce the number of Access points from 3 to 2. (Yes, I needed 3 to cover my small apartment full of walls !) The new access point also uses some technology that pinpoints and aims at the client device in transferring the wireless signal. Wow, technology improvements !

I guess it does make sense to invest in your network infrastructure once in a while.

Amazon Japan:

壁が多い我が家には宅内全域をカバーする為に11b/gの無線LANアクセスポイント(AP)が3台(うち1台はFONのFonera)稼働中であったのだが、最古参の1台が故障してしまった。使用して10年以上経っていたので寿命を迎えたのかもしれない。

インフラといえども高額投資は避けたいのでBuffalo社製の型落ち品をAmazonで購入。型落ちと言ってもBuffalo社製の11ac/n/a/g/b対応のGBEther品であり我が家にとってはスペックアップである。iPhoneをはじめとした端末の11ac対応をやっと享受できる。WiFi-6(11ax)対応はコスト対効果の観点から見送る。また2世代あとくらいでいいかな。

早速届いたこのWSR-A2533DHP2-CBを稼働させた。家の中心あたりで稼働中のもう1台:Buffalo WZR-HP-G302H(11n機)と交換してみたところ、電波が壁越しの隣室を含めて宅内の大部分に行き届くようになり、アクセスポイント1台でほぼ全室カバーできるではないか。3台も設置していたのは何だったのか。(苦笑)

そこで思いがけずに不要となったG302Hは玉突き式に寝室に設置していた11g/bのFON LaFoneraと入れ替え、LaFoneraには予備機としてご隠居頂くこととした。結果的に我が家のWiFiを2台体制とし、11ac/nとカバレッジの両面で「ほぼ」から「完全」移行が実現できた。

従来各々のアクセスポイントに異なるSSIDを付与して、場所に応じて一番電波強度の強いAPを選択的に接続する運用をしていた。しかしこの際、メインと寝室2台のAPのSSIDを統一してシームレスにAP間を移行できるようにしてみた。メインAPの電波が届きにくい寝室では端末は自動的に寝室のAPに接続される狙いだ。

ここで問題となったのは新しいAPにおける11acと11n/g/bの使い分け。

それぞれ異なるSSIDを付与して電波状態に応じて使い分けるのが通常の使用方法である。同じSSIDを付与するとどちらに接続しているのかわからなくなり、AP近傍にもかかわらず速度の遅い11n/g/bの電波を掴んでしまったり、逆に離れた部屋で距離に弱い5GHz帯の11ac電波を掴んでしまったりする可能性がある。

しかし、BuffaloのAPにはきちんと「バンドステアリングLite」なる機能が搭載されている。これは5GHz帯/2.4GHz帯共通(すなわち11ac/n/g/b)を同じSSIDで束ねつつ、端末とAP間の電波状況に応じて臨機応変に遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切替を自動で行う優れもの機能である。これによりiPhoneを弄りながら部屋を移動してAPとの距離が近づいたり離れたりしても、手動操作することなく最適な接続が常に保たれることになり、きちんと高速11acの恩恵を享受できることになる。

長々と書いたが、要はネットワーク機器の故障をキッカケにWiFi環境を思いがけず改善させることができたということ。たまには新しい機能に接して(投資して)みるものだ。カテゴリ:

This direction goes against the current web trend that calls for dedicated localized pages. It also does not mean that I don't want to post contents in English anymore because I still do ! The main reason I had made the decision was due to the burden and redundancy on my part to update information twice, once in Japanese then in English. I had also set up a separate blog for posting English dedicated articles, but articles are not posted as often as expected. What would you want to post in ENGLISH ONLY in the first place ? lol

Result...I decided to keep the English side of the website.

Restructuring the website to be modular enabled a common content body for both Japanese and English webpages so updating is an one time procedure. Language switching is done using style sheets. The remodeled website has a English side with the majority of contents mirrored and synced, but in English. A look at the Blog postings in the Japanese side and the corresponding English page will hint at what is being done to achieve this.

Rodger Keays.com "Using base href/ with Anchors"- https://rogerkeays.com/blog/using-base-href-with-anchors

言語別にページを用意する昨今のwebトレンドに逆行している。また英語で情報発信したい欲求はある。しかしコンテンツの更新に際して同内容で英語版ページを更新する作業が冗長かつ負荷に感じていたことが最大の理由である。また英語(専用)ブログも設置したものの英語だけで呟きたい内容は余りなく記事の投稿頻度も多くはなかった。

しかしながら結果的に英語版のサイトは残すことにした。

ページの部品化と共通化に加えて言語切り替えにスタイルシートを駆使することで、コンテンツを一括更新できるよう共通化しつつ、メインの日本語版サイトとほぼ同じ内容の英語版ページをミラーリン生成できる構成にサイトを再構成した。

ブログの日本語版ページは英語、日本語併記としてある。同英語版ページと比較してみると何を細工しているのかわかる(バレる)と思う。

Rodger Keays.com "Using base href/ with Anchors"- https://rogerkeays.com/blog/using-base-href-with-anchors

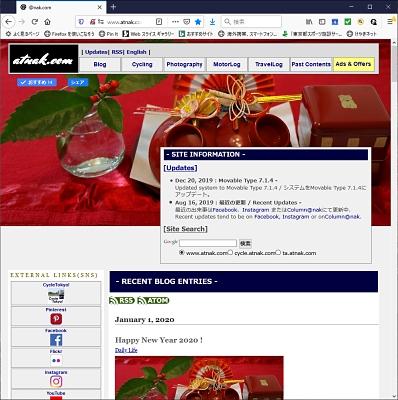

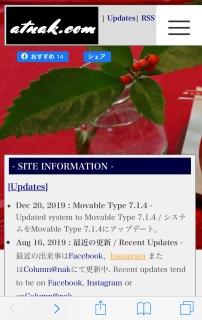

Started in 1999, this website is in it's 21st year, which makes it a good timing for the minor design change going on.

The earliest snapshot of this site logged by Wayback Machine dates back to August of 2002.

本サイト、21年目である。デザイン変更にはいいタイミング。

過去のwebサイトを記録しているWayback Machineには2002年当時の本サイトも記録されている。今見ると恥ずかしい一方で、スタイルシートが記録されていないのでレイアウトが崩れているが当時から無意識にレスポンシブなデザインを意識していたことが伺える。

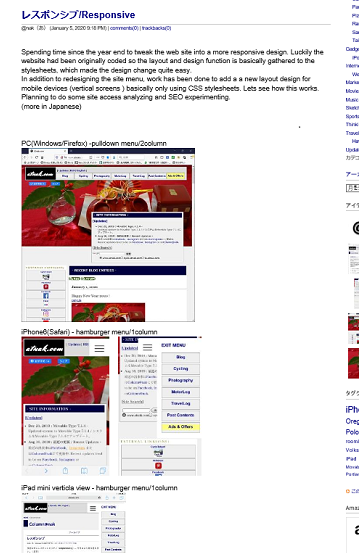

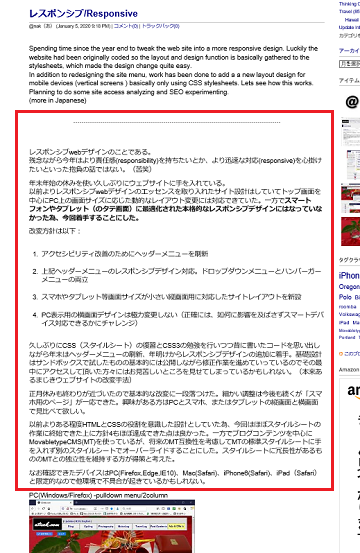

Spending time since the year end to tweak the web site into a more responsive design. Luckily the website had been originally coded so the layout and design function is basically gathered to the stylesheets, which made the design change quite easy.

In addition to redesigning the site menu, work has been done to add a a new layout design for mobile devices (vertical screens ) basically only using CSS stylesheets. Lets see how this works.

Planning to do some site access analyzing and SEO experimenting.

(more in Japanese)

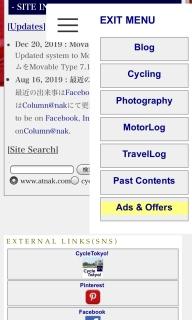

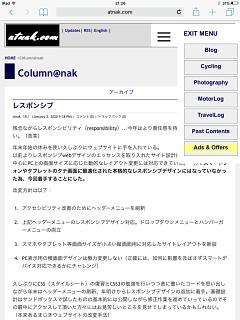

残念ながら今年はより責任感(responsibility)を持ちたいとか、より迅速な対応(responsive)を心掛けたいといった抱負の話ではない。(苦笑)

年末年始の休みを使い久しぶりにウェブサイトに手を入れている。

以前よりレスポンシブwebデザインのエッセンスを取り入れたサイト設計はしていてトップ画面を中心にPC上の画面サイズに応じた動的なレイアウト変更には対応できていた。一方でスマートフォンやタブレット(のタテ画面)に最適化された本格的なレスポンシブデザインにはなっていなかった為、今回着手することにした。

- アクセシビリティ改善のためにヘッダーメニューを刷新

- 上記ヘッダーメニューのレスポンシブデザイン対応。ドロップダウンメニューとハンバーガーメニューの両立

- スマホやタブレット等画面サイズが小さい縦画面用に対応したサイトレイアウトを新設

- PC表示用の横画面デザインは極力変更しない(正確には、如何に影響を及ばさずスマートデバイス対応できるかにチャレンジ)

久しぶりにCSS(スタイルシート)の復習とCSS3の勉強を行いつつ昔に書いたコードを思い出しながら年末はヘッダーメニューの刷新、年明けからレスポンシブデザインの追加に着手。基礎設計はサンドボックスで試したものの基本的には公開しながら修正作業を進めていっているのでその最中にアクセスして頂いた方々にはお見苦しいところを見せてしまっているかもしれない。(本来あるまじきウェブサイトの改変手法)

正月休みも終わりが近づいたので基本的な改変に一段落つけた。細かい調整は今後も続くが「スマホ用のページ」が一応できた。興味がある方はPCとスマホ、またはタブレットの縦画面と横画面で見比べて欲しい。

以前よりある程度HTMLとCSSの役割を意識した設計としていた為、今回はほぼスタイルシートの作業に終始できた上に方針4もほぼ達成できた点は良かった。一方でブログコンテンツを中心にMovabletypeCMS(MT)を使っているが、将来のMT互換性を考慮してMTの標準スタイルシートに手を入れず別のスタイルシートでオーバーライドすることにした。スタイルシートに冗長性があるもののMTとの独立性を維持する方が得策と考えた。

なお確認できたデバイスはPC(Firefox,Edge,IE10)、Mac(Safari)、iPhone6(Safari)、iPad(Safari)と限定的なので他環境で不具合が起きているかもしれない。PC(Windows/Firefox) -pulldown menu/2column

iPhone6(Safari) - hamburger menu/1column

iPad mini verticla view - hamburger menu/1column

iPad mini horizontal view - pulldown menu/2column

- AllAboutデジタル「メディアクエリで画面サイズ別にCSSを切り替える方法」- https://allabout.co.jp/gm/gc/396404/

- CMAN「JavaScriptでウインドウサイズを取得」- https://web-designer.cman.jp/javascript_ref/window/size/

- SEOラボ「レスポンシブデザインの作り方!簡単にスマホ対応する方法について」- https://seolaboratory.jp/89410/

- Style「スマートフォンからのアクセスでCSSを切り替える方法。レスポンシブwebデザインの作り方。」- http://www.hp-stylelink.com/news/2013/07/20130716.php

- SEO塾.com「【2019年2月修正追記】レスポンシブ CSSメディアクエリ(@media)ブレイクポイントまとめ」- https://www.seojuku.com/blog/responsive-mediaquery.html

- Responsive Design Testing Tool - http://mattkersley.com/responsive/

ここ数日、Amazonの勢いを肌で感じている。

まず、最寄りの駅にAmazon専用の宅配ロッカー Amazon Hub が突然現れた。

注文時に指定しておけば仕事帰りに駅のロッカーで荷物受け取りが可能になるシステムだ。2020年の全国展開を前に、地域限定の運用開始らしい。宅配ロッカーが利用できない環境にいて再配達に依存している人にはwin-winの施策だろう。

- Amazon Hub - https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=7083387051

- InternetWatch "アマゾンが宅配ロッカー参入。「Amazon Hub ロッカー」をファミマ等に設置" - https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1207906.html

Amazonが自ら流通宅配を手掛けるという話は既知であったがいよいよ身近に実感できるようになったかと感心していた矢先、次の日郵便受けに入っていた不在連絡票を見てビックリ。

郵便局でもない、ヤマトでも佐川でもない、初めてみるAmazon.co.jpからの不在連絡票。

Amazonが自ら配送に乗り出している事実に直接接し、この会社の積極性と攻勢を二日連続で実感。

そもそも小売業が自前のスマートスピーカーを売っていると思えばそれだけでも十分積極的。

オンラインかリアルかだけの差であるイトーヨーカドーには考えられない。

そしてメディアの逆流? Blogが印刷されて新聞に。

カテゴリ:

以下は、自身が遭遇した事実とそれに基づく推測なので事実が異なる場合はご容赦のほど。

- 宿泊先のホテルにはロビーに無線LANが、各部屋に有線LANが備わっていた。ネットワークの利用代金はタダだった。

- サイトアクセスは総じて遅かった。検閲フィルタを通っているからか?

- FacebookとTwitterには見事にアクセスできず。facebook.com、twitter.com共にDNSエラーとなる。

- アクセスできないからといって中国の人がFacebookやtwitterをやっていないわけではなく、ほとんどの人がバックドアを経由してアクセスしているとか。(現地在住人談)

- バックドアと言わずとも、instagram経由のfacebook投稿やメール経由のコメント投稿は可能で、実はザル。

- gmailはアクセス可能だったがアクセスが遅かった。ひょっとしてメールを全部検閲されていたせいなのか?

- Google自体はアクセス可能だった。ただし検索結果がアクセスエラーになることがあった。景徳鎮をググったらなぜか検索結果ページがアクセスエラーになった。これも検閲のしわざ?しかしなぜ景徳鎮が引っ掛かるのだ?

- 街中を歩いていて検出される無線LANアクセスポイントは東京都心の2/3程度。滞在中FON APは見つからず。

- 一日だけiPhone(ソフトバンク)の国際ローミングサービス(海外パケット放題)を利用したところ、Facebookもtwitterもアクセスし放題だった。国際ローミングは検閲対象外らしい。

- キャリア検索を行うとChina TelecomとChina Unicomが検出された。Softbankの海外パケット放題対象キャリアはChina Unicomなのでそちらを手動選択。

カテゴリ:

遅ればせながらColumn@nakのiPhone用ページを作成してみた。

使わせてもらったテンプレートはcremadesignの「iPhoneテンプレートfor MT」というMovabletype用のiPhoneテンプレートだ。Movabletype対応のiPhone用テンプレートではデファクトになっているようだ。

テンプレートそのものも感激したが、こういったテンプレートをはじめ様々な用途のプラグインが待っていれば大概リリースされるMovabletypeにも改めて感心した。自分のような便乗派には非常に助かる。Movabletypeのweblogシステムは2003年から使っているが、当時いい選択をしたなと思っている。as isなプラグインが簡単に手に入るので逆に自分の勉強にならないのが玉にキズか。

- Column@nak (for iPhone) - http://www.atnak.com/blog/iphone/

- cremadesign : 「iPhoneテンプレートfor MT」を公開いたします。 - http://cremadesign.jp/blog/iphone/iphone_template_for_mt.html

カテゴリ:

桑田佳祐がFM東京で4時間の深夜生放送ライブをやるというのを小耳に挟んだ。これはエアチェックせねば!と喜んだのもつかの間、冷静になってみれば既にカセットデッキはとっくの昔に処分してしまいオーディオ録音機器がないことに気が付いてがっくりしてしまった。知り合いにメールを送りエアチェックをお願いする有様。

無念を感じながらパソコンの前に座り、せめて生放送を聴こうとradiko.jp(パソコンがそのままラジオ受信機となる「IP(Internet Protocol)サイマルラジオ」の実用化試験配信サイト...民放のAM/FMラジオがインターネット経由で聴ける)を聴き始めて数分経過した時、ひょっとしてと思いgoogleで「radiko 録音」と検索してみるとちゃんとありましたよ、radikoの放送を録音できるソフトウエアが!

早速そのソフト、Radikaをダウンロード・インストールしてみた。デジタル放送の録音という点で著作権の観点で若干疑念を感じつつも、手探りで録音方法を調べているうちに番組も始まってしまったので、設定もそこそこに途中から録音を開始。番組録音完了時に自動でパソコンをスリープさせる設定もあったらしいがそんな設定もタイムリーに設定できず、何かが録音されているっぽい事を確認して床についた。

朝起きてみると、付けっぱなしのパソコンでは朝5時までの番組を過ぎてもまだ録音が続いていた。録音データとして150MB近いFLVファイルが出来上がっていた。とりあえず種データは保存できたらしい。

実は出来上がったFLVファイル(AdobeFlash)をiPhone等で再生できるmp3フォーマットに変換する作業に手間取ってしまったのだが、翌晩には番組を切り出したmp3ファイルを作成することに成功した。早速iTunes経由でiPhoneに転送して連休明けの通勤を楽しんだ次第だ。Radikaの設定を改めて見ると最近のバージョンではFLVフォーマットのみならずAACやm4aフォーマットで録音できるらしいので設定を正しく行えばデータ変換の必要もないだろう。

しばらく遠ざかっていた楽しみが復活しそうである>エアチェック

それにしてもラジオ番組の録音用にカセットデッキを探していた自分の古さを嘆く。大体「エアチェック」なんて言葉を使っている時点で古いのだろうな。最近の若者は「エアチェック」を知っているのだろうか?

- 窓の杜 : "radiko.jp"のラジオ番組をFLV形式で録音できる「Radika」 - http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20100326_357122.html

- 作ったもの公開所 : radiko録音ソフト radika - http://koukaijo.seesaa.net/category/7820356-1.html

カテゴリ:

- NIKKEI IT PLUS「iPadに雑誌配信、「おとなの週末」など38誌」- http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=ATDD050CD%2011032010

カテゴリ:

GoogleニュースやYahooニュースなどのニュースソースはこういった新聞社や報道機関であり、そういう報道各社が急激な環境変化に適応してビジネスモデルの転換を遂げられないまま立ち行かなくなり消えていくようなことがあったらそれは非常にマズイことだと思う。新聞紙は死んでも新聞社は殺してはいけない。これはテレビやラジオなどマスメディア全般に言えることではないだろうか。

業界擁護にも聞こえるが、自由競争は尊重すべきであり公的保護まで訴えるつもりはない。しかし報道や情報発信はコストが掛かるものであり、報道ニュースにはそれなりの対価がある。ポータルページを開くとニュースがタダで読める、といった状況に慣れて(さらに新聞購読をやめてしまったりして)しまうとつい報道コストを忘れてしまっていないだろうか。

新聞社が生き残りの為にネットのニュース配信を有料化することはごく当たり前なことだと思うし、質の高い報道を提供してくれるのであれば私はそれなりの料金を払って購読するつもり。がんばれ報道業界。

- MSNトピックス: 米紙サイト有料化大コケ 日経「電子新聞」不安な門出 - http://topics.jp.msn.com/digital/article.aspx?articleid=217175

出張先のニュースでやっていた今どきな話。

結婚式の祭壇上で神父による夫婦の宣誓を受けた後に誓いのキスよりも真っ先に夫婦でやったこととは、、、、

Facebookのステータス変更とtwitter投稿!

ちなみに以下がこのときのTwitter投稿だってさ。お幸せに! - http://twitter.com/TheSoftwareJedi/status/5925126890

カテゴリ:

- TECH CRUNCH : Facebookの合衆国のビジターが1億に近づき, バックミラーの中のTwitterの姿が遠ざかる - http://jp.techcrunch.com/archives/20091013as-facebook-nears-100m-u-s-visitors-twitter-falls-further-behind-in-the-rear-view-mirror/

- マイコミジャーナル : テクノラティジャパン、ブログ検索など全サービス終了を発表 - http://journal.mycom.co.jp/news/2009/10/14/064/index.html

- GIZMODO : 落ち着け...、Windows 7もVistaと同じ運命をたどるかもとバルマーが弱気発言 - http://www.gizmodo.jp/2009/10/windows_7vista_1.html

- CNET Japan : 米国の「Mac」所有世帯の85%は「Windows」ベースのPCも所有--NPD Group調査 - http://japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20401142,00.htm

カテゴリ:

今朝、iPhoneに没頭しながら左右も見ず道を渡ろうとしたサラリーマンが車に轢かれそうになっていた。

先週末、携帯を眺めながら歩いてきた女子高生が思い切り駐輪自転車に突っ込んでいた。

最近街中で人にぶつかりそうになることが増えてきたと思いません?

歩き携帯。歩きPSP。歩きDS。自転車携帯。

携帯機器をいじりながら歩く人が増え、前を見ながら歩くという基本的なことが放棄されつつあると感じる。

モバイル通信環境が発達して屋外でのネット常時接続が可能になる。textingが発達して、メールやSMSなど1対1の通信から、twitterのような複数の相手(場合によっては不特定多数)と同時に、かつ常時やりとりするようなサービスが登場する。携帯電話ナビやGoogleMapsを覗き込みながら道順を探す日常。そしてモバイルAR(Augmented Reality, 拡張現実)技術が登場し、セカイカメラなどは"情報化された目の前"を見るためにわざわざ携帯機器を通して周辺を見渡す。

今のままでは、携帯機器をいじり画面に没頭しながら歩き回る人はますます増える。技術自体は良い反面、それに没頭して注意散漫になったり、前を見るという歩行における根本的な安全確認を放棄した人々が街中に増殖するだろう。残念である以上に非常に危険である。そして携帯機器の便利な機能が登場するペースに安全対策(の議論)が付いていってない気がするのだ。そのうちせっかくの技術や機能が悪い側面で注目されなければいいがと思う。

「これがあればTwitterしながら歩いてもぶつからずにすみます」と謳ったTweet'n Walk Pro

なるアプリが登場したり、セカイカメラを街中でかざしていると違和感があるといったコメントがあったりと、街中で歩きながらのモバイル利用に問題意識を抱いている人はいるものの(後者は本文の趣旨とは多少違うが)今のところ本格的な議論は見当たらない。しかしこれが放置されれば、そのうち歩きタバコや電車内携帯同様に、社会問題となる気がする。歩きタバコ禁止条例と同様に、人口密集地でのモバイルアクセス禁止条例化のといったアホな動きになる前に、歩行時の前方注意という人の常識をアテにしたいものだ。また技術的に対策が出来るのであればそれでもいいだろう。携帯機器には前方の障害物を感知して注意喚起する障害物センサーでもつけますか。

この話はハイブリッド車が優れている反面、静かすぎて歩行者にとって危険だとされて対策が求められているという話に似ているなと思っている。

texting :テキストメッセージのやり取りという意味の携帯時代ならではの今時造語

カテゴリ:

Twitterがダウンしているかどうか「だけ」を確かめるサイト。

そのまんま。

- Is Twitter Down ?: http://www.istwitterdown.com/

ちなみに今落ちている模様。

カテゴリ:

webの中でリアリティを実現した人間は、今度はリアリティの中にwebを実現したくなる。

高さ4mもあるGoogleマップのピンが都内数箇所にリアルに出現するらしい。

セカイカメラなどはwebの利便性追求が本来の目的なのだろうが、「リアリティにオーバーラップされるweb」に面白さを見出している人も少なからずいると思う。Googleマップのリアルピンも、実は皆が一度は想像してみては一人で微笑んでみたdream come trueなのではないだろうか。>「リアリティにオーバーラップされるweb」

- Google Japan Blog「Google マップのリアルピンが都内に出現!?」 - http://googlejapan.blogspot.com/2009/08/google.html

- TonchiDot「セカイカメラのキーコンセプト」 - http://www.tonchidot.com/product-info.html

- TechCrunch50:TonchDot - http://www.techcrunch50.com/2008/conference/presenter.php?presenter=71

カテゴリ:

外国からのビジター向けに東京のサイクリング情報を提供しているCycle Tokyo!の活動で、総勢7名で日本に遊びに来ているBradさん一家と一緒に自転車に乗って都内をガイド。中目黒のレンタル自転車屋さんをスタートして恵比寿、広尾、六本木、永田町、皇居と廻っていい感じの半日コースを無事走破。暑い一日だったのでちょうどいい距離だったと思う。久しぶりに大勢のガイドができて楽しかったし、皆が楽しそうに走っている笑顔を見たり、最後にThank you!といわれると嬉しい。やっぱりコレ、楽しい。

ところで知らぬ間に、Google Mapsで日本エリアの地名表記が日本語に加えて英語の併記になっている。待ち望んでいた対応だったのでうれしい。

というのも、Cycle Tokyo!ではGoogle Mapsを使って都内サイクリングのルート紹介を行っているのだが、肝心の地図が日本語表記のみで英語表記がなかったのだ。これでは地図を用意しても、あまり役に立っていなかったはず。このため英語表記の日本地図を長らく望んでいて、Googleにも何度かリクエストを送っていたのだが、ついに適った。今回地名が英語表記になったことで、外国の方にとって、やっと"使える"地図になっただろう。今後地名のみならず、ランドマークを含めた全ての表記が英語になると、なおベターなのだが。

ちなみに英語表記の日本地図にはMapfanWebもある。

ちなみにCycle Tokyo!では東京の自転的日常を英語で綴ってくれるブロガーを募集しています。

ご興味がある方は連絡ください。

カテゴリ:

OSのアップグレードを機に、今までNuevasyncという同期サービスを使って同期していたGoogle CalendarとiPhoneのカレンダーを、直接同期させることにした。

IPhoneのCalDAV設定方法については以下のリンクを参照されたし。

(挿絵はslashdot風)

カテゴリ:

- Internet Watch - 「私有地も「ストリートビュー」で撮影・公開、Googleが新サービス」 : http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/05/13/23422.html

カテゴリ:

その1/28号の"Could Google Fix Detroit?"で、Googleの成功要因について取り上げられていた。(元となった雑誌の特集記事は題名にあるように、デトロイト(自動車産業)はGoogleのビジネスモデルを参考にしなさい、という趣旨の記事。)

今や日常無意識に使っているGoogleが世界をどのように取り込もうとしているのか、そして我々に及ぼしている変化について、端的に(そしてハッと気が付かされた)語られていたのでメモ。

- Googleはサーチ会社ではなくて、広告代理店だということを忘れてはいけない。

- Googleがwebの世界を席巻できたのは囲い込み戦略を行ったからではなく、オープン戦略を取ったからであり、結果として囲い込みができている。((あ)注:囲い込みありきの戦略は通用しない時代ですよー>日本メーカー)

- 成功は(囲い込みとはいえ)プラットフォームの提供による第三者との共存によるwin-winを実現しているからである。ユーザーがプレイヤーであり、ユーザーがGoogleを駆使してproftを得る。同時にGoogleも。

- Googleは人のクリエイティブネスを呼び覚ました。Googleのデータをそのままで使っている人はもはやいない。

- Googleは人間のあらゆる関係を変えた...例えばほとんどの人が、過去に好きだった人の名前ををググったことがあるんじゃないだろうか?今までそんなことはありえなかった。

- Googleはモノの作り方も変えた...今や本はユーザーが出筆する。作者と読者は本の出版前にブログで関わり合い、ユーザーとのインタラクションにより内容が作られていく。

- BusinessWeek Podcast- Could Google Fix Detroit? : http://www.businessweek.com/mediacenter/podcasts/cover_stories/covercast_01_28_09.htm

カテゴリ:

カテゴリ:

ロシア語によるスパムコメントの集中砲火を被弾中。

新サーバーに引越ししてからCaptchaが上手く動いていませんね。どうしてだろう?

カテゴリ:

atnak.comを公開しているwebサーバーの性能アップの為にサーバーを新調することになり、年明けから新しいサーバーへのコンテンツの移動と動作確認を行っていた。Movabletypeの再構築などCGIを幾つか動かしてみたが応答が格段に速くなっていて、サーバーの性能アップ(Celeron->AMD Athlon/メモリ2GB)が体感できてうれしい。

旧サーバーが2/1以降に停止されるということで、準備完了にともない30日晩にDNSを切り替えて新サーバーでのサイト公開が開始された。見た目は何も変わっていないが、この記事を読んでいる貴方は新しいサーバーにアクセスできています。

DNS のキャッシュにはまだ古いサーバのIP アドレスが残っているので古いサーバーにアクセスしてしまう可能性がある。古いサーバが停止されるとDNSキャッシュが更新されるまではページがアクセスできたりできなかったりという状況が生じる可能性がある。また、移転ミスがないようにコンテンツのアクセスは一通り確認したものの、コピーに失敗しているページがあるかも知れない。いづれの場合も連絡を頂けるとうれしいです。

webサーバー移転に際していろいろセッティングを行ってくれた@nak.com IT担当のまきさんに感謝。

カテゴリ:

Googleの"webブラウザ"であるGoogle Chromeをインストールしてみた。

見た目も機能もシンプルで、Internet Explorer(IE)やFirefoxと比べると質素といっていいくらいだ。その機能差を取り上げて優劣をつけている解説記事もあるが、Chromeを他の"webブラウザ"と機能比較するのはいささかお門違いに思える。

なぜならば、きっとGoogleにとってChromeは"webブラウザ"ではなく、Googleを筆頭とするwebサービスを動かすためのプログラムウィンドウという位置づけをしていて、他のwebブラウザと機能で張り合うつもりはないに違いないと思うからだ。

WindowsやMacOSのそれががそうであるように、プログラムウィンドウには閉じる、最小化、最大化の機能さえあればよく、それ自身に他の機能など必要ない。Googleにしてみれば、その他の機能はwebサービスで提供すればいいわけで。ファンシーなブラウザ機能は二の次。正直言って、ローカルブックマークリスティングが備わっているのも驚きだったくらい。GoogleのことだからきっとGoogle Bookmarkが呼び出されるのだろうなと思っていた。

Googleが提供する、また今後提供しようとしているものやSaaSといったwebサービスがストレスなく動いて、それ自身が妨げやボトルネックにならないエンジン性能と堅牢性を持った"プログラムウィンドウ"を提供するのがGoogleの狙いであり、それはMicrosoftやMozillaに任せておけない、といったところだと思うのだがどうだろう。ネット上のJavascriptベンチマーク結果(こっちも)を見る限り、その目的は達成しているのではないだろうか。

強いて言えばフォントレンダラーがもうちょっと高性能だったらいいと思う。

カテゴリ:

最近GoogleからリリースされたGoogle Calendar Syncを使うと、Google CalendarをOutlookと同期させることが可能になる。

W-ZERO3を使い始めてから、スケジュール管理はもっぱらPocket Outlook(W-ZERO3)とOutlook (Windows)を使っているのだが、Windows Mobileの仕様として、2台のWindowsマシンとしか同期ができないようになっている。自身、3台のWindowsPCを使い分けていて、3台それぞれのOutlookでW-ZERO3と同期した最新のスケジュールが見れるようにしておきたいのだが、今まではそれが2台までしかかなわなかった。

しかしGoogle Calendar Syncを使い、Google Calendarと3台それぞれのOutlookを同期させることで、3台のWindows PC上のOutlook間のスケジュールを同期させることができる。定期的(時間設定可能)に同期が行われるので、意識しないでも同期されるようになるのは便利だ。W-ZERO3の同期も1台の"母艦"(Outlook on Windows PC)で行うだけでよく、その他のOutlookとの同期は自動的に行われることになる。

早速WIndowsXPの1台、Windows Vistaの1台にGoogle Calendar Syncインストールして、XPとVistaのOutlookをGoogle Calendar経由で同期させてみる。すばらしい。これは良いや、ということで残るWindows 2000機へのインストールを試みたところ、失敗してしまった。どうやらGoogle Calendar SyncはWindows2000をサポートしていないらしい。

さてどしたものか、頭に描いた理想的なシナリオはそう簡単にあきらめられない。Windows 2000をサポートしたOutlook - Google Calendar同期用のソフトが他にないものかとネットしばらく探していたところ、SyncMyCalという良さげなシェアウエアを発見した。

トライアルバージョンで動作確認をしてみたところ、うまく行きそうだ。シェアウエアなのが珠に傷なのだが効率は金成り、だ。ポチッと入金してライセンスを購入した。これで無事Windows2000上のOutlookからもGoogle Calendarと同期が取れるようになった。

これで3台のPC上のOutlookとW-ZERO3のスケジュールが同期できるようになった。

構成はこんな感じ。

Google Calendar

|

---

|

---

|

---

なんでOutlookが3台分も必要なのか、という突っ込みは勘弁してください。

- Google Calendar Sync: Getting Started : http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=89955

- SyncMyCal : http://syncmycal.com/

カテゴリ:

今どきの公衆ワイヤレスLAN網は、外でストレスフリーなネットアクセスを提供してくれるのだろうか。

そろそろ本格的に試してみようかな、と思わせる出来事が最近立て続けにおきている。

ワイヤレスホットスポットが街中に登場した頃、興味があってノートPCやPDAからアクセスしてみた時期があったが、アクセスエリアが限定されている上に有料だったりして必ずしもストレスフリーとはいえなかった。無料、またはそれに近い料金で、エリアカバー率が高いメッシュ上に整備されたホットスポットに簡単にアクセスできて、ある程度広いネットアクセス帯域が提供される。そんなストレスフリーな公衆無線LAN環境が早く整備されないだろうかと当時思っていた。その後、「ホットスポット熱」は失せ、今はWillcom PHSのデータ定額契約が家外でのネットアクセス手段の役目を果たしている。

数日前、AppleのApple iPod touch 32GB が発売された。

iPodTouchは登場当時から興味があったのだが、当初のモデルは現在使っているiPodのディスク容量に足りず、iPodの置き換えにはならなかったので触手(thx maki-san)食指が動かなかったのだ。ところがここにきて、ちょうど手持ちのiPodが不調気味なところに32GBモデルの登場である。ここ数日、改めて入手シミュレーションをしながら、無線LANの機能をどうやって使いこなすのだろうかと思いをめぐらせていた。

時同じくして、我が家の無線LANルーターが不調に陥っている。ルーターがIPアドレスの付与に失敗することがあったり、無線LAN経由のiTunesサーバーからのストリーミングが頻繁に途切れることもあって、違うアクセスポイントを試してみたいところだ。

そこで、FONの登場だ。

FONとはメンバー間でWiFiアクセスを相互共有しようというコミュニティだ。FONの無線LANルーターを設置することで、自宅のネット帯域の一部を近傍にいるFonero(フォネロ...メンバー)に提供する代わりに、自分が街中に点在するFONのアクセスポイントに無料でアクセスできるようになるというものだ。

今の無線LANルーターの代替にFONルーターを選択して、FONに申し込むことで、FONのメンバーに仲間入りできる。iPod Touchを手に入れれば、街中のFONスポットで無線LANブロードバンドに無料でアクセスが可能になる。

これは面白いかもしれない。あと気になるのはFONスポットのエリアカバー率だ。これが低ければあまり実用的にはならない。

ところが人の心配を見透かしたような発表があった。FONが「livedoor Wireless」のアクセスポイントに対応したというのだ。これにより、「東京23区の屋外エリアを中心に約2,200カ所のアクセスポイントを保有しており、JR山手線圏内の約80%をカバーしている」というLivedoor Wirelessの公衆LANリソースにアクセス可能になるというのだ。これが体感上も本当だとしたら、FONメンバーになれば、山の手線内の大部分のエリアでブロードバンドネットアクセスが無料で手に入ることになる。

iPod Touch(じゃなくてもいいのだが、)を持ち歩き、街中でメールやwebにサクサクとしたスピードでアクセス出来るようになるならば、一考の価値がある。

以前から思い描いていたストレスフリーなネットアクセスがいよいよ実現できるのだろうか。

iPod Touchの紹介ページとFONのページを行ったり来たりしながら、唸っている。

買うべきか、買わざるべきか。

ちなみにiPod Touchで使用される公衆無線LANの1位はFONだそうだ。皆さん同じようなことを考えているってことで。

- Internet Watch- 「livedoor Wireless」のアクセスポイントが「FON」に対応 : http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/02/04/18336.html

- FON : http://www.fon.com/jp

- La Fonera+(ラ・フォネラ・プラス)FON機能搭載 無線LANルーター

- Apple iPod touch 32GB MB376J/A

: http://www.apple.com/jp/ipodtouch/

カテゴリ:

"Why don't you google it ?"

今やweb検索する動作をあらわす一般動詞になってしまった"google"は既に辞書に掲載されているそうだ。既に一部の辞書(Oxford English Dictionary、Websterも!)にはGoogleという言葉が掲載されているらしい。

意外なことに、Googleは、「google」を一般動詞として使用することに対して商標上の問題発生を理由に難色を示しているらしいが、ブランドの一般詞化などはこの上ない価値向上と名誉ではないのだろうか。

どうせGoogleはこの世の中の動き(少なくとも一般会話や文章で一般動詞として使われること)に対してどうすることもできないだろうから、ここは素直に喜んでもいいのではないだろうか。商標権を大いに行使して自ブランドに不利な使われ方に厳正に対処すればいい話ではないだろうか。ちなみに日本語の「ググる」の場合、「グーグル」≠「ググる」なので問題にはならないとの見解だが、「ググる」も「グーグルする」も意識として大して変わらない気がするのでなんとも形式的なreasoningな気がする。一般動詞化を歓迎しているようなのでいいのだが。

ちなみにWebster Dictionaryでは「google」という単語は「Googleの検索エンジンを使って(人が)World Wide Webから情報を入手すること」を意味する他動詞と定義されているらしい。

このように定義上は検索一般を指して「ググる」と言うわけではないものの、機械を問わずコピーすることが「ゼロックスする」と言われたように、このままいくと、「Yahooでもググってみようよ。」「Let's google it with Yahoo.」なんて言い方が普及し始めるかも知れない。それはそれで痛快だろうね。>Google様

...なんてことを書いていたら、既にyahoogleというYahoo!とGoogleのマッシュアップなんてものがあるらしい。もう何がなんだか。(笑)

カテゴリ:

トラックバック機能はリンクされたwebをダイナミックに、そして自動的に繋げる仕組みとして本質的には有用な機能である。しかしこの機能を利用した好ましくないトラックバック...トラックバックスパムの大量送信が行なわれている現状ではその有用性は半減しているように思えて、これについておのさんも以前言及している。

weblog管理者にとって有用性が損なわれている大きな理由は、このトラックバックスパムの影響でトラックバック受信(表示)機能が完全自動化できないことにだと思う。受信と表示の処理自体を完全自動化することは可能であるが、おのさんも書いているように、内容判定とフィルタ作業(必要に応じたトラックバックスパムの削除etc.)というステップは、ある程度自動化できても最後は人の判断を要してしまうのが現状だ。人の手が必要になると公開されるまで処理がpendingになり、リアルタイム性を損なう。如何に手間を少なくして、自動化、リアルタイム化できるかがトラックバックの本来のおいしさを味わうポイントだと思う。要は手間とメリットのトレードオフである。@nak.comのweblogはMovabletypeというCMS(Contents Management System)を使っているが、3月に最新版へのアップグレードを行なった理由のひとつは、標準で組み込まれたコメント・トラックバックのスパムフィルタ機能の存在(とそれが優秀だとの話)があったからだ。それまでブラックリストの更新やトラックバックスパムの手動削除にかなり手間を掛けていたのだが、今はほとんどスパム対応に手を掛ける必要がなくなって、以前ほどの”被害意識”はなくなった。未対策の掲示板には現在毎日10件前後のスパム書き込みがあるが、実はweblogの方には毎日100件以上(!)のトラックバックスパムが飛んできている。しかし優秀なフィルタ機能により、それを突破されるのは週に1回あるかないかであり、作業はほぼ自動である。

トラックバック受信を管理者のリンク元確認手段としてでなく、その表示をwebを繋げるインタラクティブ(web間のパスが対外的に作られるという意味において、また読み手参加型という意味で)コンテンツとして考えると面白い仕組みだと思うし、publishingからdiscussionに移行する今のweb(これはweb 2.0というのか?)にふさわしい、まだまだ腐るにはおいしい仕組みだと思う。

それを阻害する要因への対応技術がもっともっと自動化されて、webを利用する我々がそれに屈しないことが、トラックバックをもっとおいしくすると思う。現在SixApart(Movabletypeの開発企業)が主体となり、Trackback規格をIETFので標準化しようという活動が行なわれているが、その中でトラックバックスパム対策の有効解が出てくることを期待する。

Trackback Working Group : http://www.lifewiki.net/trackback

この話はトラックバックに限ったことではなくて、メールにも言える。巧妙なスパムメールは学習型スパムフィルタを備えるMozilla Thunderbirdのフィルタも”突破”して、メールチェックを行なう度に迷惑メールの振り分けに時間を費やされる毎日。個人的にはこっちをなんとかしてほしいー。

カテゴリ:

三省堂Dictionaryより :

━━ vt. 加入〔関係〕させる,会員にする; 合併する; 養子にする; 〔法〕(私生子の)父を決定する(on); に帰する(to, upon).

━━ vi. ((米)) 関係する,加入する; 親密にする; 提携する.

IT用語辞典 e-Words - アフィリエート : http://e-words.jp/w/E382A2E38395E382A3E383AAE382A8E382A4E38388.html

カテゴリ:

おおわきさんから借りているGPSを活用せねばとロングライドの時、真面目に取ったログを地図上に軌跡として表示させてみた。参考にしたのは「おのひろきおんらいん」の記事。

カテゴリ:

グーグル、米マウンテンビュー市で無線インターネット接続を無料提供へ - CNET Japan

アメリカのある市議会で、同市住民にインターネット接続を無料で提供する計画が承認されたという何とも羨ましい話である。こういう話に接する度にインターネット(アクセス)がもはや水道、電気やテレビ放送同様に社会基盤として浸透していることを再認識する。

テレホーダイの時間を狙ってパソコンの前に鎮座してダイヤルアップ接続でインターネット接続を行なっていた時代には、その行為を「インターネットをする」と呼んでいたが、常時接続の今は「サイトを見る」「メールする」といったコンテンツに近い表現をするようになった。それは今どき水を飲む際に「水道管を捻って水を...」と言う人などいないのと同じことなのかなと思ったりする。

このニュースの面白いところは、インフラ提供をGoogleというコンテンツプロバイダーが行なっていることだ。キャリアの時代からコンテンツプロバイダーの時代への転換を強く感じる今日この頃である。

カテゴリ:

RSSをベースにしたウェブリングである「はてなリング」が登場した。従来のウェブリング : Webringのように単にウェブサイトを繋げる事でコミュニティを構築するだけではなく、RSSを使うことで参加メンバーが投稿したブログの最新記事情報などを共有できる一方で、掲示板も用意されている。Lowracerさんが新設したサイクリストのコミュニティ : サイクリング(cyclring)に本サイトも参加してみた。

ところで共通テーマや目的に基づいてウェブを繋げるという点では、はてなリングもWebringも共通目的を持つ仕組みであるが、こういった”非て似なる”(書き間違いではない)ものの横の繋がりを実現する仕組みが用意されないのが残念である。例えばサイクリングをテーマとしたウェブリングは従来のウェブリングにも幾つか存在しているが、はてなリングにおいても同じテーマのはてなリングが(cyclringを筆頭に)登場するであろう。ウェブを一つの輪に繋げるというウェブリングの目的を追求するのであれば はてなリングが従来のウェブリングと相互乗り入れする、また従来のウェブリングを取り込む機能を備えると、既存のウェブリングコミュニティとの横のつながりが実現可能になり面白いと思うのだ。

新しいテクノロジーの導入などを目的に既存の仕組みと”非て似る”ものを登場させる際、既存の仕組みを切り捨てて相互運用や取り込みを考慮しないことが多く、残念だ。エンジニアとして機能や技術の差やそれを乗り越えるハードルの高さがわかっていつつ、ここではその帽子をあえて脱いで、Webringもはてなリングも同じウェブリングだろ、と解釈する技術をわからないユーザーになって考えてみた。

カテゴリ:

トラックバックスパムの受信状況を分析してみると、「いいそ日本勢」という記事がトラックバックスパムを圧倒的に多く受信している。スパムを受信しやすい記事というのはあるのだろうか。

カテゴリ:

Impress InternetWatchの8/4版ニュース一覧から :

カテゴリ:

HOT WIRED JAPAN : 「アップル本社が「存在しない」、MSの地図検索新サービス」

マイクロソフト社の新しい地図検索ウェブサイト『バーチャル・アース』ではアップル社の本社が「消えている」らしい。こういう記事を読んでいつも、よくまぁ探す人がいるなぁと感心するのだ。アップルの社員かアップルフリークが見つけたのかな?

カテゴリ:

Internet Watch : 「『RSSは火曜日の朝が最も読まれている』米Pheedoの調査結果」

米Pheedoの調査によるとRSSが最もよく配信される日は火曜日で、フィード取得回数とクリックスルーレートが最も高いそうだ。また最もRSS関連活動が低下するのは土曜日だそうだ。おそらく商用サイトを対象にした調査と思われるが、無理やり@nak.comに当てはめてみた。

@nak.comの場合、RSSを配信するということはColumn@nakに記事を投稿することなので周期性があるわけではないが、少なくとも月曜は週末の疲れや週初めの忙しさで投稿は少なく、通常ペースに戻る火曜日に週末の出来事を記事にする、というパターンは確かに多いかもしれない。また土曜日はアクセスも少ないし、携帯電話からの写真投稿以外の投稿もあまり行なっていない。RSS解析ではないが、サイトアクセスも投稿に追従して土、日、月とアクセスが少なく、火~金にひと山あるというパターンを繰り返している。

しかし必ずしも火曜日のアクセスが一番というわけではなく、火~金の間のピークは不定期だ。ふと思いたって記事との関連性を解析してみると....あはは、どうやら食べ物ネタの投稿がある日はアクセスが多いらしいぞ。

カテゴリ:

あまりの多さにSPAMは話題にもしないつもりだったのだが、一昨日受信したコレには思わず笑ってしまったよ。

From: 上田友子 <rakusatu_tuuchi_@zero.ad.jp>

この度、あなた様を女性会員にセリをさせて頂きました。

その結果、聡美さんが142万円であなた様を落札致しましたので

ご連絡する運びとなりました。

あなた様はVIP会員(無料にて近隣女性にプロフ紹介)とさせて頂き、

無料ポイント進呈致します。会員画面にてご確認下さい。

<途中省略>

※お受け取りはあなた様の意思確認後、

落札額の50%【71万円】を聡美さんよりお受け取りください。

※落札内容及び、落札金のお受け取りはこちら

<以下省略>

しかも二時間後に「最終通知」まで頂いてしまってた、あーもっと早く気づけばよかった、残念。(笑)

From: 上田友子<rakusatu_saisyuutuuchi_@zero.ad.jp>

この度、あなた様を女性会員にセリをさせて頂きました。

その結果、聡美さんが142万円であなた様を落札致しましたが、

あなた様の意思確認がとれていません。明日中にお返事が頂けなければ

無効となりますので最終通知致します。

<以下省略>

カテゴリ:

CNET Japan : 「グーグル、Firefox向けのツールバーをリリースへ」

Firefox用のGoogle Toolbarがリリースされるというニュースを読んで喜んだのはいいのだが、そもそも今までなんで不便していなかったのだろうと冷静に考えてみたら、FirefoxにはGoogleが初期設定になっている検索用入力欄が既に備わっていて、それを愛用しているからだった。では何の為にToolbarが必要なのかと思いながら記事を再読すると、Toolbarではそもそもスペルチェックや翻訳といった機能が「簡単に利用できる」(Whaever that means...)らしい。Internet ExplorerでGoogle Toolbarを使っている、がそんな機能があるとは知らなかった。

三省堂Web Dictionaryのツールバーが出来ないものだろうか。

カテゴリ:

最近立て続けに「アメリカに発送できますか?」と、このサイトをオンラインショッピングサイトと勘違いしていると思われる海外(non-Japanese)からの書き込みがあった。

「○○(国)に発送できますか?」

「トレンクル(自転車)を売って欲しいが、在庫はあるか?」(アメリカ・個人)

「BRIKOの他にどのメーカーを揃えている?(自転車用ヘルメット)」(東南アジアのサイクルショップ??)

「Peugeot Pacific-18(自転車)を入手したいのだが。」(アメリカ・個人)

「Peugeot 406(自動車)のグリルを売ってくれ」(アメリカ・部品屋?)

「Online Shopping Mallへのお誘い」

とCycle@nak/406@nakを商用サイトと勘違いした問い合わせが不定期ではあるが、コンスタントに舞い込んでくるのだ。ちょっとだけ分析すると、上記問い合わせはトレンクルの件を除いていずれも画像を掲載した日本語ページがあるが、英語サイドには掲載されていない”商品”(笑)に関するinquiryであるのだ。きっと直接日本語のページにアクセスした外国の人が、掲載された画像を見て問屋かなにかと勘違いしているのだろう。日本語のページに「This is not a commercial site !!」とでも書いておこうか、とも考えたのだが(笑)逆に言えば、それだけの(海外からの)需要があるわけで、これは商機到来なのかも知れないぞ~

カテゴリ:

Impress BroadBand Watch : 「blogWatcher、RSS非対応ページのRSSフィード作成機能など新機能を追加 」

東京工業大学奥村研究室が公開しているブログ検索サービス「blogWatcher」は最近のブログツールが公開しているRSSに限らず、ページのHTMLの構造を解析して更新情報やキーワード検索結果を導くので、ブログツールを使っていない日記サイトやホームページの検索や更新情報を検索できる。

日本では、blogツールが普及する以前から、Web上にたくさんの日記が存在しました。これらは、「Web日記」、「テキスト系サイト」と呼ばれ、非常に大きなコミュニティを形成しています。これらのWeb日記は、blogとは呼ばれていませんが、内容はとてもblogと似ているという特徴を持っています。しかし、これらの「Web日記」は、Webページの一部ととして書かれることが多く、またWeb上に分散して存在するため、これまで網羅的な収集は行われてきませんでした。 そこで、blogWatcherでは、これらのWeb日記も含めて「blog」と呼び、それらの網羅的な収集に取り組みました。

検索キーワードに対する評判記事を「ポジティブ」「ネガティブ」に分けて判定する評判検索機能など面白い機能もあるが、今回追加されたRSS非対応のホームページからRSSフィードを自動で生成する「なんでもRSS」機能は便利かもしれない。これを使えば静的コンテンツとして更新を行なっているwebページのRSSを自動生成できるのだ。例えばツールを使わず作っているCycle@nakの年別サイクルレポート一覧(2005年) のRSSもこのように作成されるので、これをモニタしておけばサイクルレポートが追加更新されたことがわかるはず。ラーメンアンケート、カレーアンケートといった不定期に内容が更新・追加されるコンテンツのRSSも生成してモニタしておくと面白いかも。(Ta)'s Room@nakのレシピなんかも更新があれば、ね(^^;)

カテゴリ:

Cocologやはてなダイヤリーのようなwebサービスやブログツールの登場により、誰もが気軽に「オンライン日記」を公開することが可能になった。「日記」は個人の日常を記すものである以上、それを公開する上でどうしても個人の人間関係を中心とした話題、ローカルネタが出てくることがある。結果、それに対する反応も含めて身内しか理解できない略語や表現、やりとりや時には個人情報もネット上に多かれ少なかれ登場する。自己表現の場としての捕らえ方が強くて第三者が読んでも意味不明であったりわかりづらい日記もある。日記という私的なコンテンツをwebという公共性の高い媒体に公開するゆえのジレンマなのだろうが、大事なのはその良し悪し(決してオンライン日記を否定するつもりはない。)よりも、まずは書き手がそこにジレンマが生じることを意識することなのかな、と思ったりする。

@nak.comのブログは敢えて「日記」というタイトルはつけず、「コラム」としている。そうは言っても(あ)(た)個人の行動や日記めいた内容も書いているが、ここに書くものはネット上の不特定多数向けに発信されるものであり、何をどう書くかという記事の公共性を意識しているせめてもの表れである。

ローカルネタが身内に見られて仇になることもあるかも知れないのでそれはそれで御注意を。(^^;)

CNET Japan : EFF、ブログでクビにならないためのガイドラインを発表

カテゴリ:

ところがここにきて理事会から仰天プランが提示された。(きっと早期導入を切望している、または常識にとらわれないウィットに跳んだ人が理事会にアイデアを出したに違いない。)それは、光ファイバ回線を提供する(選定候補)業者全ての装置を共有部に入れてしまって個々で選択できるようにするという案だ。

まさか業者選定が出来るようになるとは思ってなかった。成るようにしかならないという諦め気分だったのであまり注目していなかったが、早速各業者の良し悪しを検討開始せねば。

カテゴリ:

ここ一ヶ月ほど、昼と夜一回ずつのトラックバックスパム/コメントスパムの削除が日課になっている。

削除件数は一日あたり1,2件でインストールしているMT-Blacklistのフィルタを突破したものに留まっているが、いい加減うんざりしてきた。スパムを送りつけてくる方もフィルタを突破すべく工夫をしてきているようで、最新フィルタリストとスパマーのイタチごっこに勝ったものがどうしても書き込まれてしまう。

実際送りつけられてくるスパム数は最近激増していて一日10件以上飛んでくるが、今のところ大半は幸いMT-Blacklistが叩き落としてくれている。この分だと対策を打っていないブログサイトは大変なことになっているのではないだろうか。

他のブログの"被害状況"はどうなんだろう。こんなに飛んでくるのはうちだけ??

カテゴリ:

(た)さんは最近何をやっていたのだろう...と「日刊あなた」で遊んでみる。

@nak(た)一日ミッキーマウス体験。

先日、人気俳優@nak(た)が一日ミッキーマウスを体験していたことが発覚した。一日婦警などはよく聞くがミッキーマウスとはさすが@nak(た)である。かねてから、ディズニー好きがささやかれていた@nak(た)だが今回の件で確実にディズニー好きと言っていいだろう。しかし、お忍び一日体験だったが「今日のミッキーのパラパラやけにキレがいいね。」とささやいていたファンに気づかれてしまったようである。めげずに@nak(た)は「次はホーンテッドマンションの幽霊やります」と意気込んでいた。

「@nak(た)対メカ@nak(た)」完成

かねてから話題の映画、「@nak(た)対メカ@nak(た)」がついにクランクインした。構想10年、撮影3日というとんでもないスケジュールだったが、主演の@nak(た)はさらりとやってのけた。「ハードな撮影でした」と@nak(た)は振り返る。「まぶたを閉じると1秒1秒が全て思い浮かびます。それにしてもメカ@nak(た)は強かった。まさかあそこで爆発するとは……しまった!秘密なのに!!」クランクイン直後の疲労困憊した状態でも、得意のリップサービスを忘れてはいなかった。メカ@nak(た)ももちろん@nak(た)自身が演じたのだから、「強かった」とはどういう事なのだろう?しかし、そんなところが@nak(た)の人気の秘密である事は間違いないだろう。公開が本当に待ちどうしい作品だ。

@nak(た)さん、河童の皿を拾う!!

29日正午過ぎ、ミシシシッピ川のほとりを散歩途中であった@nak(た)さんが、河原にキラリーンと光るものを見つけた。近づいてみると、直径15センチほどの七色に輝くお皿で、不思議に思い拾ってみると、舐めるような視線を感じたという。@nak(た)さんが振り返ってみると、後ろに慌てふためいている茶褐色の河童らしきものがいた。「サラ、カエシテ・・・。ハヤクカエシテ・・・。カワクカラ。ハラショー。」とロシア語なまりで語りかけてきたと言う。すると、にわかに@nak(た)さんの後ろから後光がさし、@nak(た)さんは「あなたがなくしたお皿は、金のお皿ですか、銀のお皿ですか?」と、急にどこかの物語で見たようなセリフを自動的に喋りだした。しばらく考えたあと河童は、「・・・ギンノオサラ」と答えたという。こうして@nak(た)さんは河童の携帯番号をゲットし、二人の交際が始まったそうだ。(ちちりフラン記者)

カテゴリ:

カテゴリ:

現在のトップページデザインにはスタイルシートを使用している。(テーブルはあくまでも表であり、レイアウトに使うべからず。>個人見解)今のデザインに変更した際に、勉強を兼ねてスタイルシートを採用したのだ。タイトルとメニュー部の二段組、そしてメニューのリンクボタン配置にフロートを多重に使用して、表示幅に応じてレイアウトがダイナミックに変わるように工夫した。

残念ながらスタイルシートはブラウザソフトによって解釈が異なったり不具合があったりで、結果表示が異なることがある。Netscape4.xやInternet Explorer4.xなどではそれが顕著で、でレイアウトを崩さずに表示を行わせる為の合わせこみに苦労した。しかし最近のブラウザでは解釈も統一されてきていて、表示が大きく崩れるようなケースは少ない。最近のInternet Explorer6、Netscape Navigator7、Safari、Operaを自分の環境で確認する限り問題なさそう。

で、本題。

結局このトップページはどう見えて欲しいのか。そんな質問に��えるために「正常」表示時のスクリーンショットを撮ってみた。違う「顔つき」をしてる場合はお手数ですがスクリーンショットを掲示板に貼り付けてフィードバックして勉強させてください。m(__)m(画像をクリックすると拡大 : 179KB)

カテゴリ:

SPAMメールに対処するために、自宅で使用していたメールソフトをBecky!からSPAMフィルタ付きのMozilla Thunderbirdにスイッチした。また、職場で使用しているBecky!は平野さんが紹介してくれたフィルタソフトであるPOPFileを経由させて使用することにした。

先日改めて調べてみると、Becky!用のSPAMフィルタPluginであるBkASPiと、別アプリケーションであるPOPFileの判定をBecky!上で訂正する為のBecky!プラグインであるBkPOPFileConなるものが存在していることが判明。

Becky!上でPOPFileのフィルタを調整できるのは便利なのでBkPOPFileConは早速使用してみようと思う。BkASPiは機会をみて試してみたいものの、ThunderbirdとPOPfile共にフィルタ性能に満足しているので今のところ違うものに再度スイッチするつもりはない。

ところで(フィルタとは関係ないが)皆さんメールソフトは何を使っているのだろう。ヘッダーに注目してみるか。

BkASPi/BkPOPFileCon - Redwing's Homepage:http://homepage1.nifty.com/redwing/

カテゴリ:

正規のメールやWebサイトを装って暗証番号やクレジットカードの番号を搾取するフィッシング詐欺は「カモを釣り上げる」という意味で「fishing」かと思っていたら、「phishing」と綴るらしい。なんでも釣り上げる手口が込んでいるところからsophisticatedのphを掛けて綴る造語らしい。

カテゴリ:

SPAMメールのあまりの多さに手動振り分けもイヤになった。メールソフトをBecky!から迷惑メールフィルタ機能付きのmozilla Thunderbirdに切り替えた。迷惑メールフィルタを有効に機能させるためには当初メールの迷惑・非迷惑振り分け判定をメールソフトに"教えて"やって学習させる必要がある。うまく学習してくれるかな。設定インポート機能はBecky!に対応しておらず、メッセージフィルタの設定などは面倒だった。こういうのはメールソフト間で共通化されないものだろうか。

ちなみにブラウザも年初からmozilla firefoxにスイッチしてInternet Explorerのシェア減少に貢献している。

カテゴリ:

atnak.comドメインを取得してもう3年になるらしい。そのドメイン契約が今年で切れる。まぁ無駄にはなっていないかな、ということで更新手続きを行なったのでまた当分使わせてもらいます。ところで「atnak.com」「nak.com」「nak」の検索結果をリンク元とするアクセスがドメイン取得当初より多いが、誰かがこのドメイン名を狙っているのだろうか?:-)

カテゴリ:

「@nak.comはトップページが重たい」と言われ続けて早ん年!?頑固な管理人のせいでなかなか改善されずに今に至っていて皆さんに御迷惑をお掛けしています。

昨日の集まりでもそれが話題になって、「表示されるのに1分掛かっちゃう~」なんて叫びも飛び出してしまった。(1分も掛かるって本当!?)この中でも頑固さが災いして、そんなキレイなお姉さまの悲痛の叫びに「商売やっているんじゃないんだから一分待てないなら見ないでよろしい!」なんてもちろん冗談であるが開き直りで啖呵を切ってしまったが、決ーしてそんなことはありませんからね。皆さん、表示に何分掛かろうとも本サイトを今後とも見捨てずにひとつ是非是非宜しくお願いします。 m(__)m

頑固頑固と書いたものの、本格的に改善する余裕と気力がないのが本当のところである。デザインにはちょっと凝りたいので、好きなデザインを軽く作るとなると少し気合いが必要なのである。(ここ数年トップページのデザインが変わっていないのも同理由により。)最近皆さんがブロードバンド化されてきてあまり指摘がなかったので気が緩んだ(!?)のも確か。

トップページでのJavascript未使用、画像のサイズ・数量の減少など細かいことは対応したつもりだったが小手先では足りないようで、外部スタイルシートを複数読み込んだりfloatを多重に使っている基本構成のre-designが必要なのかもしれない。

とりあえず昨日皆さんに頂いたアドバイスに従い、Java Appletを使っていた掲示板の見出し表示を削除してみた。少しは改善するだろうか。ダメ出し歓迎。

ちなみにColumn@nakオンリーのページはこちらから表示可能である。

Column@nak : http://www.atnak.com/blog/

カテゴリ:

んっ、今更SPAMの紹介が流行り?(た)さんとの共通アドレスにずっと昔からこんなのがバンバン入ってきます。(^^;)

Subject: 今度の飲み会どうしよっか~?

----

来週くらいにどうかなって思ってるんだけど♪たぶん佳代と理沙はい

つもみたいにおいしいトコもってちゃう気みたい。。。ヨウコは不倫

相手がほしいとか言ってるし(^_^;)まぁあたしもそのつもりなんだけ

どね(^_^;)千夏もそうでしょ??♪

カテゴリ:

タイトルほど大袈裟な内容ではないが、アメリカのネット普及を象徴する些細な事象2点。

1) SanJoseのごく一般的なホテルに滞在中であるが、部屋にはLANポートが設置されていて、ブロードバンドのネットアクセスが無料で使用できる。ロビーでは無線LANのアクセスが無料で利用できる。一般的なサービスらしい。アメリカではブロードバンドアクセスはもはや有料サービスの対象ではなく、水道や電気のとように一般インフラになりつつある表れではないだろうか。

2) 今後オンラインで(航空券)予約が行われない場合には追加料金が請求される、という(国内)航空会社の発表がニュースになっていた。オンライン予約が特別なことではなくチケット予約の前提になりつつあるアメリカ。

日本はまだまだ遅れている、と感じさせる些細なアメリカネット事情。

カテゴリ:

サイト再構築を機にカウンタをCupid CounterからSSI方式のText Counterへと変更したら、回りが全然違う。なぜだ?新しい方がアクセス解析結果に近い数値なので前に使っていたものが上手くアクセスを拾っていなかったことが考えられる。じゃ正確なカウントっていったい幾つなんだ?あはは...

最近のコメント

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む

続きを読む